温泉大辞典

− 単純泉とは? −

成分・泉質について

単純泉とは?

実は単純ではない「単純泉」

単純泉とは、源泉の水温が25度以上あり、含まれているミネラルが泉水1キログラムあたり1,000ミリグラム未満のものを指します。単純泉については、泉水に含まれる成分の種類には決まりがありません。そのため、単純泉はその含有成分から見ると、実は色々な泉質の温泉があります。

単純泉のうち、特に水素イオン濃度(ph)が8.5以上のものを、「アルカリ性単純泉」といい、美人の湯、美肌の湯と言われるものが多くあります。

単純泉の特徴として、他の泉質と比較すると体への刺激が弱いことが挙げられます。そのため、高齢者にも向く温泉で、また無色透明、無味無臭のものが多く、お湯が柔らかく入り心地がいいとされています。リウマチ性疾患、脳卒中、骨折、外傷、病後の回復期に適するといわれています。

日本の代表的な単純泉としては、カルルス(北海道)、十勝川(北海道)、芦野(栃木)、箱根湯本(神奈川)、湯沢(新潟)、宇奈月(富山)、鹿教湯(長野)、石和(山梨)、川湯(和歌山)、道後(愛媛)、湯布院(大分)、平戸(長崎)などが挙げられます。

オロフレ峠に向かう途中にある静かな温泉郷。温泉は単純温泉で、毎分約1200リットルの噴出量を誇る。宿はいずれも小規模で、アットホームな雰囲気。

植物が炭化せずに残った要炭・泥炭に含まれるフミン物質は、肌をすべすべにし皮膚再生作用があり、アルカリ性とフミン物質の相乗効果でツルツル感のあるマイルドな十勝川「モール温泉」となる。

風呂数は14。薬湯は蒸気サウナなどがあり、休憩処は300名収容できる規模。泉質は単純泉で、神経痛、筋肉痛、五十肩、冷え性などに効果が高い。

箱根の玄関口にあり、天平10(738)年の開湯で古い歴史を持つ温泉地。また、源泉の数は箱根最多を誇り、箱根の中心的な温泉地としても知られている。

鎌倉時代に発見された歴史ある温泉。今でも閑静なたたずまいで素朴な宿が多く、そこが人気となっている。しっとりした温泉独特の情緒が味わうことができる温泉地だ。

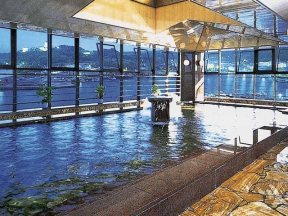

トロッコ電車での探勝拠点として有名な宇奈月は富山有数の規模を誇る温泉郷。宿は近代的で、おしなべて眺望も良好だ。駅前で湯けむりを上げる温泉噴水は、撮影ポイントとしてもおなじみ。

1961年、突然ブドウ畑から高温の温泉が噴出し、青空温泉として誕生した。肌がすべすべになると評判が高く、田園地帯に温泉施設が点在しており、現在でも年間170万人がここを訪れている。

大塔川河畔に湯が湧く野趣豊かな温泉。河原を掘れば温泉が湧出するので、自分専用の露天風呂を作る楽しみもここならでは。天然の川そのものが巨大な露天風呂になる「仙人風呂」が名物。

開湯は縄文時代といわれ、聖徳太子も訪れたという。正岡子規など、ゆかりの著名人は数多い。近代的なホテルが並ぶが、夏目漱石『坊っちゃん』で描かれた道後温泉本館のたたずまいはそのまま。

由布岳を背景に田園が広がり、朝には霧に包まれる由布院盆地。豊富に湧く温泉とともに、様々な文化イベントの開催で注目を浴び、日本屈指の一大温泉郷として人気を集める。

オランダ商館が長崎へ移るまでの間、外交貿易で栄えた平戸に湧く温泉。体が芯まで温まるナトリウム・炭酸水素塩泉の湯は市内に点在する各宿が搬送し、浴用に加温している。

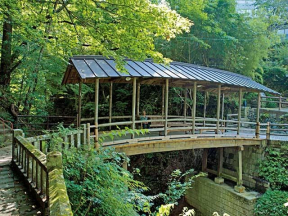

古くから湯治場として知られ、環境省の国民保養温泉地にも指定されている。クアハウスや温泉リハビリ病院など、近代的な温泉施設も目立つが、素朴な湯治場の雰囲気を残し、宿も比較的低料金だ。

硫黄泉は、全国にある温泉のおよそ8%を占め、遊離炭酸ガスや硫化水素を含まない・・・[続きはこちら]