温泉大辞典

- ふかし湯とは? -

成分・泉質について

ふかし湯とは?

ふかし湯とは?

噴気孔から噴出する天然のガス(蒸気)を浴室などに取り込んで行う蒸気浴を、ふかし湯と呼びます。蒸し風呂と呼ばれることもあります。高温の蒸気によって発汗が促され、新陳代謝がよくなります。

鉄輪温泉(大分)には、ふかし湯だけの共同浴場があります。そのほか、酸ヶ湯温泉(青森)の「まんじゅうふかし」という、痔などを患った人が局所的に蒸気をあてる方法や、後生掛温泉(秋田)の「箱蒸し」という、天然蒸気を満たした箱の中に首だけ出した状態で入るという方法もあります。

さらに、別府温泉(大分)の「砂湯」や指宿温泉(鹿児島)の「砂蒸し」などもふかし湯の一種であり、それぞれの地で名物となっています。温泉の熱や蒸気で温められた砂の中に横たわり、その上から砂を体にかけるもので、発汗などの温熱効果が得られます。

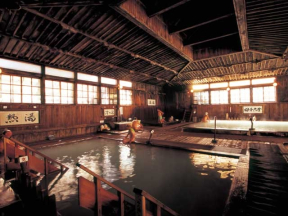

いたるところから湯けむり上がり、別府八湯のなかでもいちばん温泉場らしい雰囲気が味わえる。「貸し間」の看板を掲げる自炊専門の宿が健在するほか、素朴な民宿も多く、湯治場風情が漂う。

その名の通り、強力な酸性の湯が湧き出る山の温泉宿。開湯は300年前、傷を負った鹿が、湧き出る湯に体を浸して癒しているところを狩人が発見したと伝えられている。

「馬で来て足駄で帰る後生掛」とうたわれる東北屈指の名湯として名高い温泉地。旅館部のほか、湯治棟、浴場棟など8棟からなり、これらが重なるように建っている。

伊予国風土記に「速見の湯」と記されるが、本格的な温泉地となったのは江戸時代以降のこと。明治、大正、昭和と温泉街が拡大され、別府八湯の中心となった。

「砂むし」で有名な指宿は、市内の泉源1,000か所以上を数える湯が豊富な一大温泉郷。温泉地に植栽されたハイビスカスなどが南国ムードを高める。自炊専門の宿もあり、湯治場的な側面も残る。

熱い温泉を床の下などにひき、その上に横たわるなどして体を温めて療養する入浴方法をオンドル浴と・・・[続きはこちら]