温泉大辞典

- 日本で一番古い温泉宿は? -

日本一といえば

温泉県問題

温泉県問題―“温泉日本一”を巡って―

温泉県問題とは、2012年10月に、大分県が「おんせん県」の名称を特許庁に申請したことに端を発する問題です。

この申請は、『うどん県』を申請した香川県にならって観光PRをねらったものです。大分県は、温泉の源泉数が約4500、1分あたりの湧出量が約290リットルと、いずれも全国一です。

しかし、温泉地の数では北海道が日本一、またポンプなどを使わない自然湧出量では群馬県の草津温泉が日本一など、温泉については、何をもって「日本一」と決めるかは難しいところです。そのため特許申請がマスコミでとりあげられて以降、全国各地から批判が相次ぎ、大分県は「第三者に営利目的で登録されるのを防ぐのが目的で、他県の使用を妨げる意図は一切ない」との釈明をホームページに載せたほか、全都道府県に同趣旨の文書を送るなど、釈明に追われることとなりました。

その後2013年に「おんせん県おおいた」という形で商標登録が認められ、この観光キャッチフレーズを利用した観光PRのCMなど人気を集めているようです。

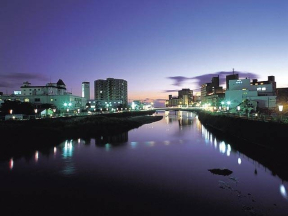

本格的な温泉地となったのは江戸時代以降のこと。明治、大正、昭和と温泉街が拡大され、別府八湯の中心となった。

豊富に湧く温泉とともに、様々な文化イベントの開催で注目を浴び、日本屈指の一大温泉郷として人気を集める。

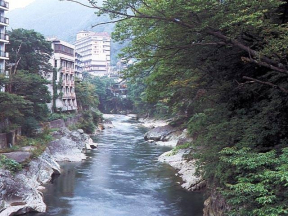

利根川上流、諏訪峡や水上峡といったすばらしい渓谷美に包まれた中に湧く歴史のある温泉。群馬県有数の温泉郷。

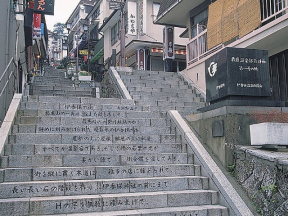

棒名山の中腹に位置し、万葉の時代から人々に親しまれてきた関東屈指の温泉地。シンボルである石段街が有名。

標高2160mの白根山の南西麓にあり、日本でも有数の高地にある温泉。湧き出る白濁した湯は抜群の効能を誇る。

温泉で傷を癒した赤城山の神(蛇)が、男体山の神を追い返したことから、「追い神」の名が付いたという神話が残る

大雪山周辺の温泉の中では最大の規模を誇り、全国的な知名度も高い。層雲峡をはじめ、黒岳登山などの観光拠点でもある。

「川湯」という名の通り、湯だまりからあふれ出た温泉が川となって温泉街を流れ、一帯に湯煙と硫黄臭を振りまいている。

昭和40年代のはじめにボーリングによって湧いた温泉。オホーツク海の夕日を眺める知床観光拠点

道内屈指の古湯。函館市の郊外に位置しており観光の拠点としても便利。温泉宿が松倉川沿いに建ち並ぶ。

日本三名泉とは、有馬温泉(兵庫)、草津温泉(群馬)、下呂温泉(岐阜)の3つの温泉を指します。室町時代の・・・[続きはこちら]