温泉大辞典

- 温泉番付とは? -

疑問あれこれ

温泉番付とは?

温泉番付とは

温泉番付の歴史は、江戸時代にさかのぼります。江戸時代になると庶民が温泉を利用する機会が広がり、「温泉功能鑑」や「温泉一覧」といったいわゆる温泉番付が、数多く出されるようになりました。

番付という方法は相撲からとっていますが、江戸時代当時には横綱という格付けはなく、最高位は大関となります。当時の温泉番付を見ると、いずれも東の大関が草津温泉、西の大関が有馬温泉となっています。

この温泉番付の習慣は、その後も明治、大正と続いて行き、現在では様々な観点から温泉を格付けする温泉番付が作られています。

現代では、インターネットの投票等によって温泉番付が作られるようになりました。BIGLOBEでもユーザー投票によって人気の温泉地や温泉宿を格付けする「温泉大賞」が行われています。

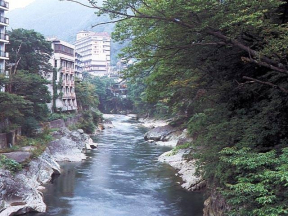

利根川上流、諏訪峡や水上峡といったすばらしい渓谷美に包まれた中に湧く歴史のある温泉。群馬県有数の温泉郷。

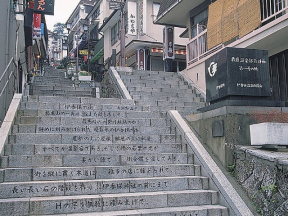

シンボルである石段街の途中には、与謝野晶子の「伊香保の街」が刻まれており、温泉情緒をいっそう盛り上げる。

多くの文人墨客に愛された、文学の香り高い伝統の温泉街。大谿川の両岸に旅館やみやげ物屋が軒を連ねる。

98度の熱泉が湧き出る「荒湯」を中心に、春来川に沿って温泉街が発展。嘉祥元(848)年、慈覚大師が発見したと伝わる。

美肌効果も高いといわれるにごり湯の温泉で体の芯から温まろう。

北陸へのアクセスがぐっと便利に!新しい新幹線で『魅惑の北陸』へ旅しませんか?

BIGLOBEの「みんなで選ぶ温泉大賞」とは、ユーザー投票によって、日本全国から高評価を得た温泉宿と温泉地を決定するイベントで・・・[続きはこちら]